2025-03-05 e世博官方动态介绍 156

当富豪们的慈善晚宴镁光灯频频闪烁,当明星们的捐款数字成为热搜话题,有一位老人却在数十年间默默捐出全部奖金逾2000万元。

这不是商业运作,无关名利追逐,而是一位科学家用生命书写的赤子情怀。

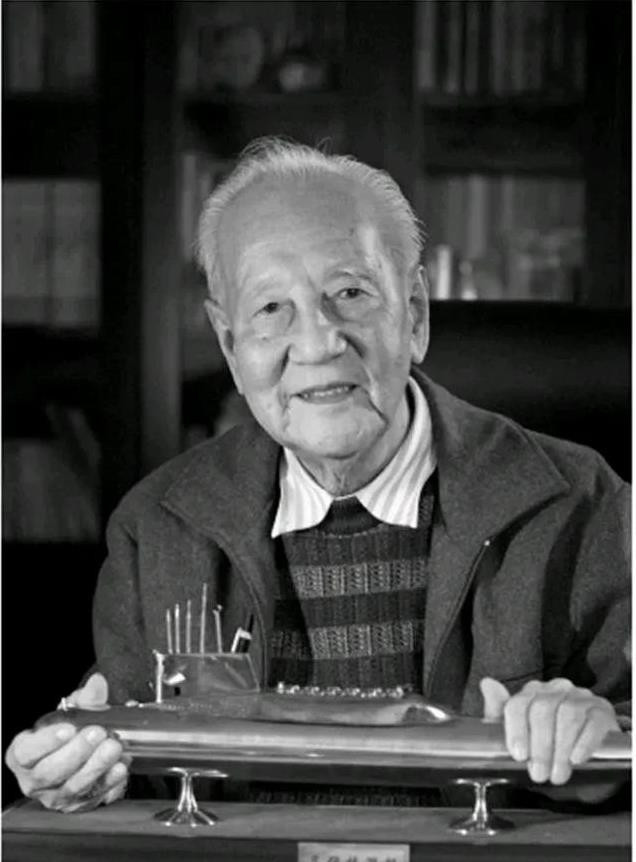

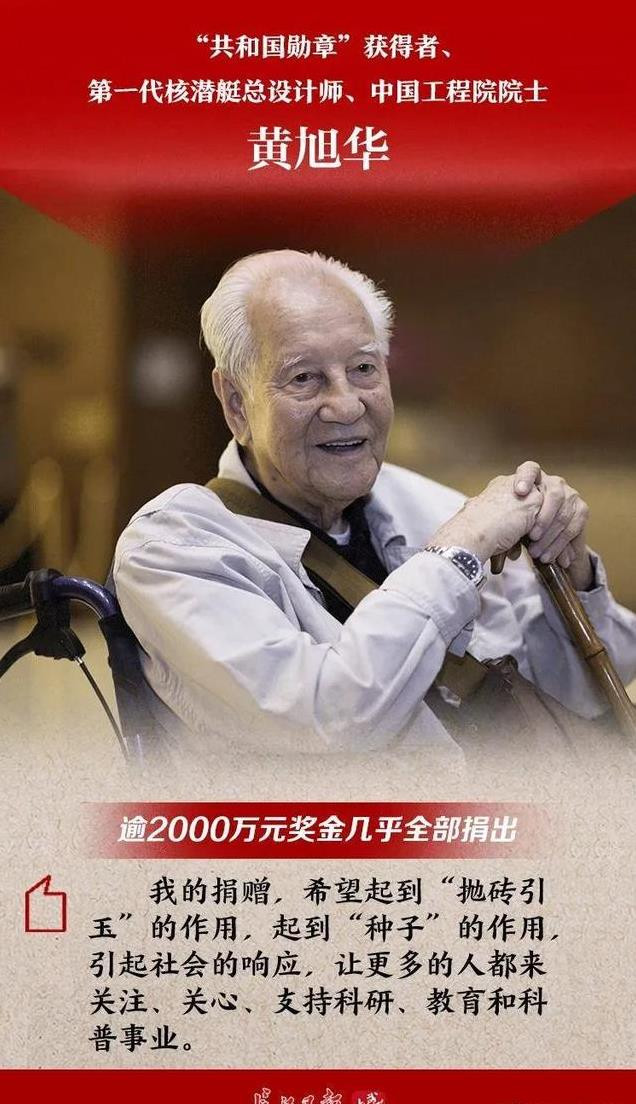

这位可敬的老人就是“中国核潜艇之父”黄旭华。

精神图腾

在黄家老宅的橱柜里,珍藏着一枚布满划痕的怀表。

这是1958年黄旭华接受核潜艇研制任务时,组织配发的计时器。

在那些隐姓埋名的岁月里,这枚怀表见证过无数个不眠之夜:用算盘计算着海量数据,在油灯下绘制图纸,用磅秤称量设备零件。当第一艘核潜艇成功下潜时,黄旭华在笔记本上写下:“此生属于祖国,属于核潜艇。”

功成名就后,他没有选择优渥的退休生活。

每月退休金除去基本开支,其余全部存入捐赠账户。

那件穿了二十年的灰夹克,那双补了三次底的布鞋,都在诉说着一个秘密:真正的富足不在物质,而在精神。

当记者问及为何不改善生活,他笑指墙上 “淡泊明志”的墨宝:“这些钱,应该成为科技星火的助燃剂。”

“种子”散落全国

2016年的某个清晨,中国船舶集团收到一笔特殊汇款。附言栏工整写着:“用于青年工程师创新基金”。

这笔捐款,来自黄旭华获得的“共和国勋章”奖金。类似场景在三十年里反复上演:国家最高科技奖500万元全额捐赠,何梁何利基金奖100万港元转赠大学实验室,“感动中国”奖金变成偏远山区的科普图书室。

在武汉某中学的科技节上,学生们围着一台老式潜艇模型雀跃不已。

这是用黄爷爷捐赠资金购置的教学设备。

校长感慨道:“他让我们明白,科学家的温度不仅体现在实验室,更在传递火种的执着。”

这些散落全国的“种子”,正在孕育着明天的科技森林。

永恒的灯塔

黄旭华的书房挂着自勉的条幅:“利在一身勿谋也,利在天下必谋之。”

这种精神早已超越个人范畴,形成强大的磁场效应。

在黄旭华带动下,某军工研究所全员捐出年度奖金成立助学基金;五位院士联名倡议将技术转化收益投入基础研究;不少青年科研者在捐赠名单中发现:署名处写着“一个老潜艇兵”。

老人一直保持着清晨五点工作的习惯。

当第一缕阳光爬上窗棂,他总爱翻看各地寄来的信件:有受资助学生手绘的火箭图纸,有乡村教师拍摄的新建实验室照片,有青年工程师的专利证书复印件。这些纸张在晨光中微微发亮,仿佛万千星火正在燎原。

浩荡长江日夜奔流,带不走岸边的灯塔。

黄旭华用毕生积蓄浇筑的,何止是冰冷的数字?那是点燃民族科技火种的燧石,是照彻精神荒原的星光。

当越来越多人在捐赠票据上写下“接力者”时,我们终于懂得:真正的慷慨,不在于账户余额的多少,而在于把整个生命融入时代洪流的勇气。

黄旭华院士用行动证明,奉献者的坐标永远镌刻在民族精神的海图之上。

上一篇:没有了